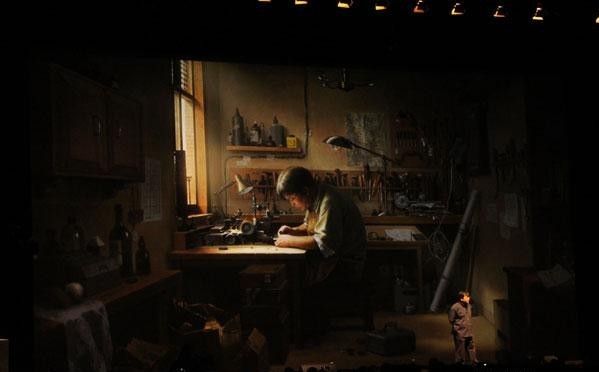

老罗的锤子发布了,说好说差都有理由。在这不再评论了,老罗将自己比作手机的“工匠”,这个比方让我产生了一些联想。

一直以来,开发浏览器的一个比较重要的思路就是不断扩充浏览器的功能。在浏览器上可以有邮件提醒、截图、游戏、电视剧、刷微薄、刷火车票、听音乐、存文件….等等的功能。甚至为了堆积更多功能,浏览器都会有开发的扩展体系,让第三方也参与到功能的开发中。我们的产品决策者无法弄清楚哪些用户需要哪些功能,就用了最省力最保守的办法——这些功能都给你,你们自己选吧。这是一个很挫的做法,理由有2

1、选择太多等于没有选择

今天看了一篇文章《网络让我们变蠢了?》http://djt.qq.com/article-434-1.html?ADTAG=email.InnerAD.weekly.20130331

有一个论点我是深信不疑的,那就当信息多到你无法甄别出有用的那一部分,也就等于没有信息。浏览器的功能也一样,IE的BHO不计其数,Chrome的扩展已经堆满了应用商店,国内浏览器也把内置玲琅满目的功能作为了卖点,其实用户真的需要吗?

一个网民的上网习惯稳定下来之后,使用浏览器的需求也会收敛到一个很小的范围里。

以玩网页游戏为主的用户,可能永远也用不到邮件提醒。

酷爱音乐的用户可能更希望把音乐的入口放在明显的位置,而不是小说。而且他们希望有更优质的音源和播放体验。

对热爱摄影和秀图的用户来说,集成一些图像处理能力,会显得更有意义。

……

而即使我们有能力把这些功能都做好,用户从如此多的功能里面让用把真正需要的功能挑拣出来,本身就是一个很大的负担。

2、傻大全就无法做到精致

相信无论多大的公司,它的资源和优势都是有限的。要想做好一件事,必须做到集中精力。如果想用散兵游勇打游击的形式做功能,用一两个程序员去开发一个功能,开发完了就不再深加工,转战下一个。这种模式是无法打造出精致的体验的。最后只能做到满足基本“傻大全”,啥功能都有,啥功能都不好用。

温饱思“淫欲”,浏览器做到这个程度,满足本能的、基本的需求已经不是问题了。下一步的目标应该是把使用浏览器的体验做成一种享受,不同用户群,不同爱好者的享受。而这一个目标不应该是一个公司,一个团队的目标。再牛逼的产品经理恐怕也不能理解所有爱好者的情怀。

这种目标的实现依赖于另一种的开发模式,或者说生态系统。下面开始意淫:

未来的浏览器生态系统

未来的浏览器开发会更加趋向专业化,就像由两种内核分化出不同的浏览器产品来一样,浏览器本身也会产生再次的分化。而分化的依据就是用户群体。

浏览器会有两种形态,由一些大公司负责产出满足基本需求的浏览器母体,所谓的基本需求就是我们现在看到的一些浏览器厂商的主打特性:高效、安全、稳定、扩展性等等。到那个时候,这些已经不再是浏览器的亮点,而是对浏览器最基本的要求。但要实现这些并不容易,需要由这些有实力的大公司来不断维护、完善。

最终安装到用户机器上的版本应该是根据不同的用户群定制的版本,一些在某些领域更加专业的小公司或民间团体负责这些定制版本的开发工作。他们对这个领域会更专业、更有热情、更懂他们的目标群体。

例如:音乐爱好者会以发烧友的标准来打造浏览器,会集成专业的播放器带来更好的播放体验,会推送优质的音乐资源和社区入口,会更方便他们在音乐爱好者这个圈子里的交流。还有游戏圈、摄影圈、小说圈、购物圈…..总之,一旦用户被圈定范围,那目标就会更明确。

这些小团体会通过这个浏览器构建自己的盈利模式,从而在圈子内产生小的生态圈。例如:目标更明确的广告投放,为匹配类型的Web服务提供商的推广导流,Web服务的合作运营等等,都可以养活这样一个小而精的团体。而这些以兴趣结合在一起的团体干的会更加舒心。

对于开发母体的大公司,他们可以在互联网的大生态圈获利。像百度的搜索,腾讯的增值服务,淘宝的电子商务。这样围绕浏览器就会产生一个兼有大、小生态圈的生态系统。当然,在利益面前一定会有破坏生态系统的行为,但是我觉得通过长期的博弈会达到理想中的平衡。

用户群体会有交叉,这是肯定的。但是如果体验足够好,我宁愿多装几个浏览器,或者在同一个母体上进行模式转换。相当于在手机上多装了几个可以上网的APP而已嘛。

我在《浏览器的那些事》第一篇里说过,浏览器的一大特点就是通用性。因此开发浏览器的一个惯性思维就是要通用,希望能够让自己的产品适合所有的用户。如果把浏览器当做一个浏览网页的工具,那只要做到普适的高效、安全、稳定就可以了。但是如果把浏览器看做一个网络服务的延伸,要用功能打动用户,那做到这些是远远不够的。还要像顶级工匠一样把体验做到极致,而这一切要想长久,就需要演化出一个上面提到的生态系统。

PS:同事推荐了一个iPad上的看片利器——多屏互动浏览器。这个东西尽管不太成熟,但我觉得思路是对的。