今天听几个同事在讨论大陆推行简化字的利弊。简化汉字弊端说的同学有这样一种说法,就是简化汉字的推行导致我们丢掉了一些中国文化。港澳台仍然用着繁体字,中国味十足,不一样发展的好好的。政府当初这样强力的推行简化汉字到底是为了啥?

最近在学习书法,因此这方面的有一些感触。其实,几千年汉字的演变史是有章可循的。从甲骨文,金文,大篆,小篆,汉隶,唐楷,一直到现在我们用的简化汉字,每一次重构的目的都是相同的,那就是更方便人们识别、书写。但这些变化大多数都是循序渐进的自然流变,由官方发起的剧烈的文字变革其实很少。原因很简单,无论哪个领域,几乎每一次革新都会遭到一批保守势力反抗。这些保守的反抗倒不一定是恶意的,只是大家都站在了自己的立场上看待问题而已。正因为这些反抗的存在,使得推行文字改革成为衡量一个政权是否强势的试金石。

当年秦统一六国,建立起真正意义上的统一政权,将官方对民间的控制能力推上了一个新的高潮,这样才借势推行了小篆以及后来的隶书。以后的统治者,都花了大量的精力来控制文化,但像这样剧烈的重构是很少发生的。因为这很难,文字的重构是要挑战当前所有识字人的阅读、书写习惯。以这样的“寸劲”牺牲今人,造福后人,好像自己割断孩子脐带的孕妇,需要很大的勇气。

新文化运动时期,已经形成了推行简化汉字的思潮,并且在民国时期,政府曾经尝试过进行汉字的简化。但是都被当时的文人给否决了,这种事情的发生体现了当时民主的力量。可是从另一个角度思考,它也反映了当时政府羸弱的控制力,它没有这个力量去把这么大规模的重构推行下去。而这些,在建国后,在那个火热的年代,我们的前辈们做到了。而且,这场变革要比之前的任何一次难度都要大,因为古代真正识字的人比例很小。我们的确有权利质疑他们的动机,他们的鲁莽。正如我们站在长城上一边感叹古人伟大工程,一边质疑秦始皇的残暴。但是,我们更应该理智客观的去评价历史。

简化字丢掉了什么?这个问题我以前也跟朋友讨论过,一般来说,由繁到简都的是一个丢失信息的过程,我们几个搞图形的朋友把这个过程戏称为“栅格化”。一个经典的例子就是“台”在繁体字里有“兄台、舞臺、檯面、颱風”四种写法,而简化后就被栅格化为一个字,偏旁部首中所带的原字信息都被清理掉了。这种例子很多,我在这里想讨论的是我们简化的度如何衡量。

我个人的理解是这样的,文字,本质上是一种信息的媒介,如果能够准确无误地表达信息,那就没有大的问题。在这个前提下,如果能够做到书写简化,方便,那就应该是文字简化的目标。作为大陆80后,我们从小接触的都是简化字,从我的个人体验中感觉,因简化造成意义含混不清的现象几乎没有。从这个意义上讲,这次简化是成功的。

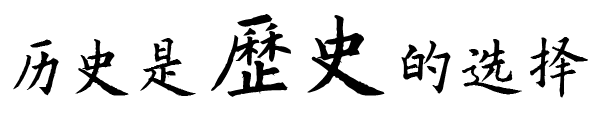

网络上充斥着一种情绪,这种情绪可以视作一种宣泄,一种被压抑已久的自由在发现出口之后喷薄而出的宣泄。在这种情绪下,带动了我们对历史、对时局的种种反思。应该说这是一种进步,但是,我觉得既然是反思,那就应该秉承理智和客观。像反思简化字,反思北京的老城墙是不是应该拆掉换成二环,等等。都应该先认清事情的来龙去脉,从宏观的角度上去评价。毕竟,是歷史选择了历史,不是你,也不是我。